[中国应急管理报]中国地震局第一监测中心研究员武艳强—— 直面地震预测难题,用专业造福人民群众

发布源:中国地震局第一监测中心党委办公室 发布时间:2022-06-07 09:04:49

中国地震局第一监测中心(以下简称一测中心)研究员武艳强是一位从基层岗位成长起来的科技人员。面对地震预测这个世界性科学难题,面对大震巨灾给人民群众生命财产安全带来的严重危害,他坚持用专业造福人民群众。这也是他投身防震减灾事业的初衷,一直激励着他在地震科技创新的征途中执着求索、勇攀高峰。

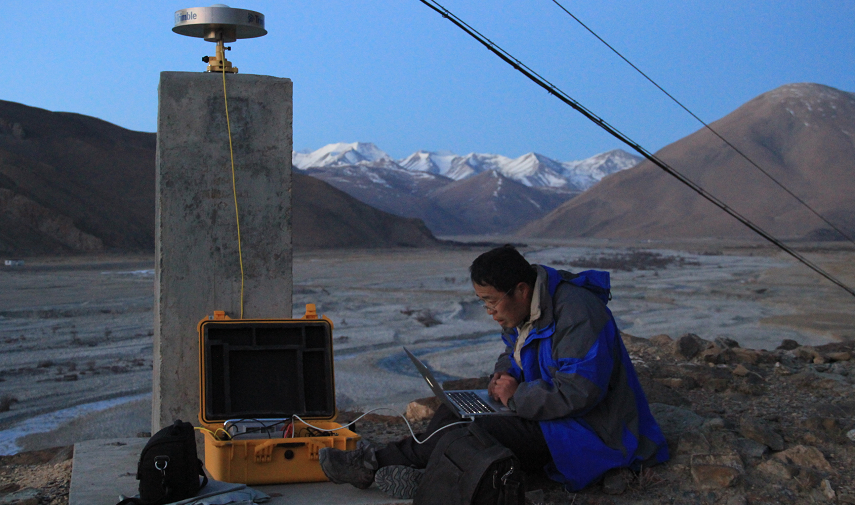

组织团队连续14次进藏作业,行程60余万公里

青藏高原是世界上板内地震最为活跃的地区之一,地质构造复杂、强震频发,是地震科学研究的热点区域。一测中心坚持把青藏高原作为工作区域,于上世纪90年代,率先在地震系统开展青藏高原GNSS(全球导航卫星系统)观测,并延续至今。在一次又一次坚守雪域荒原的观测中,一测中心监测队员们不畏山高路远,深入高原监测一线艰苦奋斗、甘于奉献,成立了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的监测队。该监测队于1997年被中国地震局(时称国家地震局)授予“英雄监测队”称号。

武艳强秉持“英雄监测队”历史传承,以青藏高原为研究对象,牵头组建西藏地震监测科研团队,带领团队从“世界屋脊”的青藏高原观测向地震科学研究的“高峰”不懈攀登。富有青藏高原观测经验的老同志介绍经验时说:“青藏高原观测工作常常要和时间赛跑,因为要赶在青藏高原部分测区冻土融化前完成观测任务,作业周期都处于天气较冷的季节,高寒缺氧是我们最需要注意的问题。”

2015年3月,武艳强带领刚成立的团队在做好准备工作后,开始了他们第一次对青藏高原的GNSS观测工作。这一次任务中,他们遇到了罕见的大雪天气,给完成观测任务带来了诸多困难。在一场大雪过后的清晨,气温只有零下10℃左右,武艳强带领一个观测组开车前往聂拉木测点。测点所在的山体被冰雪覆盖,车辆只能停靠在山脚下,武艳强带领队员背负仪器设备攀爬2个多小时,终于抵达海拔4000米左右的聂拉木测点。

“当时聂拉木测点那里的山风达到了8级,积雪被山风裹带着吹在脸上如同刀割,加上高寒缺氧引起的高原反应以及山路被冰雪覆盖,我们每走一步都很艰辛,中途要休息好几次。”队员回忆说,“看到武艳强总是抢着干最苦最累的活儿,带头扛着仪器设备爬山,我们十分感动,克服各种困难坚持了下来。”

在那次青藏高原观测作业过程中,尼泊尔发生了8.1级地震。武艳强以身作则,组织内外业人员通力合作,完成藏南地区的震后观测和成果产出工作,揭示了该地震对我国的影响范围和量级。2015年以来,武艳强组织团队连续14次进藏作业,每次作业平均时长3个月,累计行程60余万公里。其中,6次深入平均海拔5100米的藏北无人区腹地作业,弥补了该地区的监测空白,为强震孕育过程和大陆动力学研究提供了珍贵的数据资料。

始终带头在海拔最高、条件最艰苦的地区观测

“震情就是命令,作为一名党员和地震工作者,震情面前,一定要带头顶上,不能有丝毫犹豫!”2021年5月,武艳强接到青海玛多7.4级地震应急观测任务后,作为应急观测领队,立即带队从海拔接近0米、已是初夏的天津出发,抵达平均海拔4000米以上、最低气温常常在0℃左右的青海玛多震区,直接投入应急观测工作。

因地震应急观测任务具有极强的时效性,需要在第一时间获取震后第一手观测资料,才能够为震后趋势研判和地震科学研究提供关键性的支撑。“地震应急观测是刻不容缓的,从低海拔到高海拔的跨度,时间上来不及、职责上不允许休整的我们,每个人都会有高原反应,甚至有人反应强烈。”队员们回忆说,“武艳强根据队员身体情况安排观测任务,而他本人却始终带头在海拔最高、观测条件最艰苦的震中地区开展观测工作。”

在最高海拔4824米的巴颜喀拉山,震中附近区域的测点周边冻土层已开始融化,车辆不能直接到达,只能停靠在公路边,测点到公路距离近则1公里左右,远则3公里左右。武艳强带领一个观测组,背负十几公斤的仪器设备,忍受着高原反应,顶风冒雪,坚持徒步到测点开展观测。

高寒缺氧和强紫外线使武艳强皮肤被晒脱了皮,他却乐观地说:“只要完成了任务,这点小问题不算什么,黑是健康的表现。”正是他带头冲在最前面的作风、乐观向上的工作态度,激励全体队员团结一致,克服余震不断、寒风凛冽、雨雪冰雹不断、高原反应频繁等重重困难,加快仪器布设和数据采集工作,高效完成地震应急观测工作,为地震科学研究取得了宝贵的震后观测资料。因在完成地震应急观测任务过程中表现突出,武艳强被应急管理部记个人三等功1次。

保持愈挫愈勇、愈难愈进的倔强性格

2008年,四川汶川发生特大地震。此时,工作进入第十个年头的武艳强,同所有地震人一样,对这场大地震带来的严重后果陷入了沉思。此后,他以更加紧迫的心态投入科研工作之中,开始思考强震孕育、发生、调整过程变形机理研究思路,并把研发三维数值流形方法作为自己要攻克的一座科研“高峰”。

为了早日翻越心中的“高峰”,武艳强常常查阅文献到深夜,在“翻阅书山”过程中寻求破解之法。他在办公室里准备了一张折叠床,遇到瓶颈问题就住在办公室里,即使躺到折叠床上还在继续思考。“脑子中突然有点思路时,想到一种解决策略,我就立刻起床记录并修改程序。”武艳强说。

无数个不眠不休的夜晚见证了武艳强愈挫愈勇、愈难愈进的倔强性格。他先后在任意多面体精确积分、复杂断层自动建模、任意凹多面体分解、断层精确接触与摩擦等方面取得显著进展,为揭示强震过程的变形力学机制奠定了基础。

“板凳甘坐十年冷。”这是武艳强继续在地震科学研究的道路上孜孜以求、笃行不怠的决心,向着心中的“高峰”奋力攀登。他努力推进三维形变场模型研究,提出并实现了最小二乘配置球面变形场描述与精度评定方法、发展了赫尔默特多源数据平差融合算法,得到了高精度的青藏高原垂直形变场和水平应变率场,为揭示高原隆升与扩展、研究高原变形机理等提供了可靠的模型约束。

针对2008年汶川8.0级地震、2013年芦山7.0级地震、2015年尼泊尔8.1级地震、2021年玛多7.4级等地震,武艳强从应变率场与强震地点的关系、震前变形场演化特征、断层闭锁与变形模式等角度,为大陆型强震孕育晚期判别提供了线索。

近年来,武艳强主持自然科学基金、重点研发专项等国家级课题8项,以第一作者发表SCI/EI论文20余篇,获得省部级科技成果奖5项。

(来源:中国应急管理报)

![]() 津公网安备12010202000518

备案号:津ICP备06007844号-4

津公网安备12010202000518

备案号:津ICP备06007844号-4

Copyright © 2006-2025 中国地震局第一监测中心